Intervista a Fabrizio Crisafulli.

Di Ludovico Cantisani.

Fabrizio Crisafulli, classe 1948, è un regista teatrale e artista visivo italiano, esponente del cosiddetto teatro di ricerca. Formatosi nell’ambiente fecondo delle cantine romane, seguendo a lungo Giuliano Vasilicò, la sua concezione del teatro e dell’arte ha sempre dato grande risalto alle potenzialità creative ed espressive della luce. Il suo progetto di Teatro dei luoghi è stato segnalato ai premi Ubu del 1998. Tra le varie pubblicazioni critiche dedicate al suo lavoro si ricordano Fabrizio Crisafulli. Un teatro dell’essere (Editoria & Spettacolo, 2010), a cura di Silvia Tarquini, e il recente Light and the City. Fabrizio Crisafulli and the RUC students at Roskilde Lysfest (Lettera Ventidue, 2022), a cura di Bjørn Laursen, dedicato alla Lysfest (Festa della Luce) realizzata da Crisafulli tra il 2013 e il 2017 a Roskilde, in Danimarca, su invito dell’università locale che nel 2015 gli ha anche conferito una laurea honoris causa.

Abbiamo intervistato Crisafulli su tutto il suo percorso e sulla sua ricerca della luce, dagli esordi nel mondo del teatro indipendente degli anni settanta fino alla sua più recente installazione Bagliori, realizzata a Principina a Mare nel settembre 2022.

In una tua conferenza-autoritratto tenuta al MACRO di Roma qualche anno fa1, racconti di aver iniziato la tua ricerca registica a partire dalla luce perché, in generale, ti sembrava l’elemento meno curato e approfondito nelle pratiche teatrali. Da quale momento hai iniziato ad interessarti in modo specifico delle potenzialità creative della luce?

È stata probabilmente la frequentazione delle cosiddette “cantine romane” negli anni Settanta, fenomeno molto importante della ricerca teatrale italiana, a darmi la spinta decisiva in questa direzione. Negli spettacoli che vedevo e nelle esperienze con le quali venivo a contatto in quel periodo – penso a Carmelo Bene, a Memè Perlini e soprattutto a Giuliano Vasilicò, il cui percorso ho seguito da vicino per anni – si vedeva un impiego della luce molto diverso da quello che avevo visto fino a quel momento nei teatri. La luce aveva una presenza poetica che spesso eguagliava quella della parola e dell’attore. In Vasilicò, in particolare, contribuiva in maniera sostanziale anche a strutturare lo spettacolo dal punto di vista drammaturgico e ritmico. Questo mi sembrava riconnettere finalmente la luce, anche nella sua declinazione scenica, alla forza autonoma e alla qualità energetica e generativa che possiede nella realtà.

Puoi delineare le caratteristiche più importanti della tua ricerca sulla luce?

In linea di massima, cerco appunto di far acquisire alla luce scenica la forza e la capacità di determinazione proprie della luce nella realtà, dove è elemento primario, di origine, che determina l’organizzazione e la qualità della vita e delle azioni. Penso per questo che la luce scenica non vada relegata in una posizione secondaria, come spesso avviene nelle pratiche comuni, dove generalmente è approntata negli ultimi giorni delle prove. Penso che questa svalutazione del ruolo sorgivo della luce faccia perdere al teatro la sua capacità di far risuonare il reale. La questione non è quella di imitare la luce naturale, ma di recuperare l’energia e la forza suscitatrice della luce, qualsiasi forma essa assuma in scena, anche la più astratta. Vi sono stati nella storia del teatro diversi momenti di consapevolezza di questo aspetto. Alcuni suoi risvolti erano già piuttosto chiari, ad esempio, a certi trattatisti del teatro barocco, a molti intellettuali illuministi, a grandi riformatori della scena degli anni a cavallo tra Ottocento e Novecento come Adolphe Appia e Edward Gordon Craig. E si ritrovano, più o meno sotto traccia, in molta ricerca teatrale dalle avanguardie storiche fino ad oggi. Ma, in linea generale, le pratiche hanno continuato a preferire la strada consueta, anche se vi sono straordinarie eccezioni. Si tratta di un argomento sul quale ho avuto modo di riflettere molto, cercando di avvalermi, per l’individuazione dei suoi tanti aspetti, della mia stessa esperienza operativa2.

Quando e come è iniziata la tua ricerca concreta in questo specifico campo?

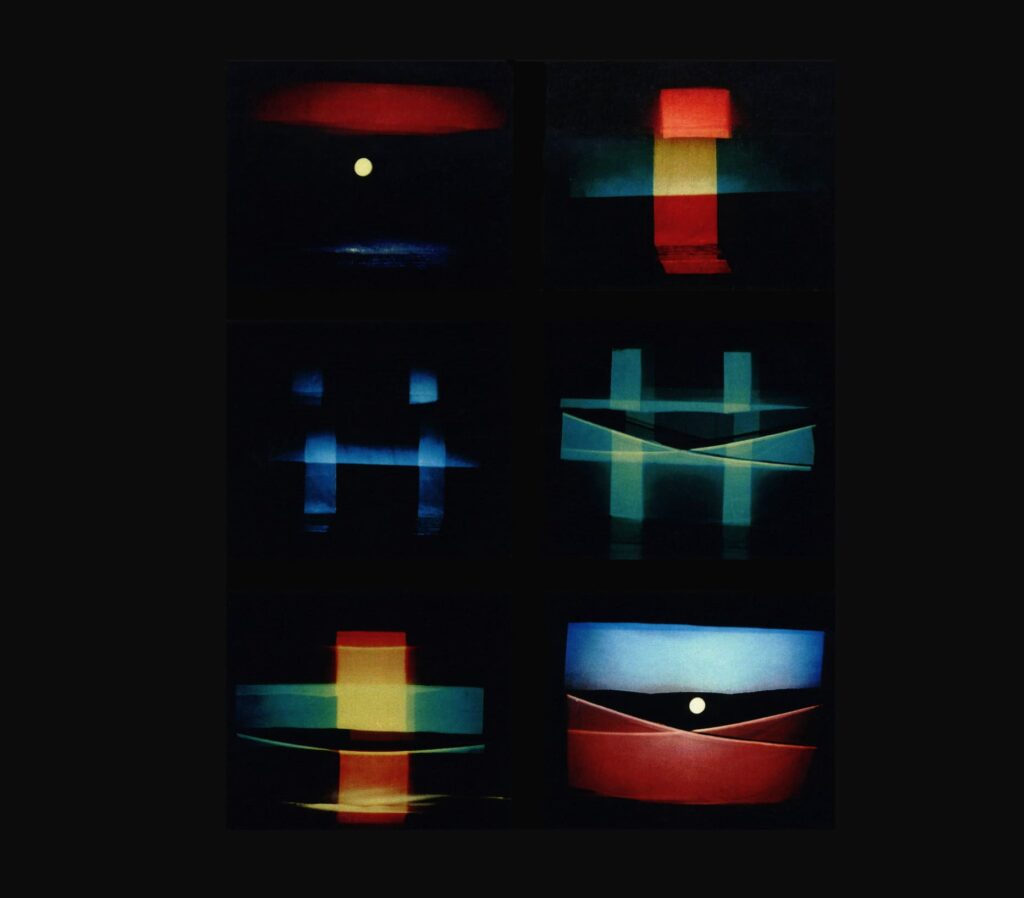

Nella seconda metà degli anni Ottanta avviai dei laboratori, all’Accademia di Belle Arti di Catania, in un piccolo teatro all’italiana. Mi proponevo di esplorare le possibili articolazioni della luce come linguaggio, nella prospettiva di farle riacquistare in scena forza e autorevolezza. In quello specifico ambito di studio, realizzavamo spettacoli senza testo e senza attori, basati interamente sulla luce, gli oggetti, il suono. Per verificare la loro efficacia dal punto di vista che ci interessava, li presentavamo sistematicamente al pubblico. La questione centrale era indagare la capacità che la luce possiede di avviare e portare avanti autonomamente un proprio discorso. E di elaborare un linguaggio sufficientemente articolato da permetterle poi di sviluppare relazioni alla pari con gli altri elementi espressivi, nei lavori con i performer ed il resto. Nei laboratori, cercavamo di costruire con la luce concatenazioni sensate di “avvenimenti”: drammaturgie. Non si trattava di supportare lo sviluppo narrativo e drammatico di un pezzo teatrale, e nemmeno, sull’altro versante, di fare spettacoli di son et lumière, successioni di “effetti” in relazione alla musica. Si trattava invece di fare teatro e drammaturgia in senso proprio, con la luce. Conducendo quest’ultima oltre la sfera cui prevalentemente viene fatta appartenere, quella dell’immagine, per farla agire in maniera importante come tempo e come azione.

La tua ricerca sulla luce si nutre anche del confronto con altri linguaggi artistici?

Certo, inevitabilmente. E il confronto avviene sia negli specifici procedimenti di costruzione del singolo lavoro, che nella ricerca generale sul linguaggio. Per quanto riguarda quest’ultima, un riferimento molto forte è stato sempre la musica. La luce può essere composta come la musica: ne possiede la stessa malleabilità e disponibilità all’elaborazione, la stessa souplesse – come diceva Appia, che su questo ha scritto pagine fondamentali3– la stessa capacità di produrre senso e poesia, e le stesse possibilità di esattezza linguistica. Ho condotto laboratori sulla luce con continuità nel corso degli anni, accanto al mio lavoro registico con gli attori, i danzatori, i riferimenti letterari. Ed è stata per me un’esperienza molto importante. Che, nel mio lavoro registico e drammaturgico, mi ha messo nella condizione di proporre ai performer e a tutti i collaboratori, già nella fase iniziale di ogni creazione, concreti terreni di relazione, articolati, viventi, con logiche proprie: “mondi”, nei quali, come nella realtà, la luce possiede proprie leggi, ed ha una grande importanza ed influenza su tutto quello che succede.

Un altro tema centrale della tua ricerca è il concetto di “teatro dei luoghi”. In occasione della laurea ad honorem che nel 2015 ti è stata conferita dall’Università di Roskilde, in Danimarca, hai tenuto una lectio magistralis nella quale hai affermato che questa tua particolare modalità di lavoro “attribuisce al luogo dove lo spettacolo viene costruito e presentato un ruolo di elemento di partenza della creazione simile a quello svolto dal testo in altro tipo di teatro”4. Puoi spiegarci più in dettaglio le basi di partenza e le finalità del teatro dei luoghi?

È un tipo di lavoro che non corrisponde, come forse la definizione potrebbe far pensare, con il realizzare spettacoli fuori dai teatri. E nemmeno con un lavoro di “ambientazione”. Non significa usare il luogo come “scenografia”, né “adattare” pezzi teatrali in spazi non teatrali. Opera un ribaltamento rispetto all’usuale modo di operare: il luogo diviene il primo punto di riferimento della creazione, la sua matrice. E per luogo non intendo solo il sito fisico, ma l’ambito delle relazioni che, nella costruzione del lavoro, si instaurano con le persone, le attività, le memorie con le quali si viene a contatto, oltre che con i suoi dati materiali. Relazioni che, per inciso, possono verificarsi anche all’interno del teatro, se questo viene considerato appunto come un luogo, con la sua storia, le sue relazioni operanti, la sua identità, e non solamente uno spazio ospitante ed un mezzo. Dico questo perché, di fatto, il momento nel quale per la prima volta ho avuto percezione di come il luogo delle relazioni possa farsi generativo del lavoro, è stato proprio durante i laboratori sulla luce cui ho accennato, che si svolgevano in palcoscenico. C’è stata una fase nella quale, stimolati anche dalla carenza di risorse, abbiamo cominciato a rivolgere la nostra attenzione al palco e alle sue attrezzature – quinte, fondali, “americane”, corde, contrappesi, carrucole, apparecchi illuminanti – visti non più solo come strumenti e meccanismi, ma anche come elementi portatori di storia, cultura, identità. A vederne il lato evocativo e potenzialmente poetico legato, ad esempio, alla memoria della scenotecnica e dello spettacolo rappresentato. Nacque un filone di lavori che chiamavamo “drammi della tecnica”, che mettevano in gioco il palco e le sue attrezzature come generatori simbolici e poetici, che diventavano assoluti protagonisti, insieme ai macchinisti-poeti che li movimentavano, della performance. Ho avuto poi, già in quegli anni iniziali, molte occasioni per verificare come le indicazioni che il luogo fornisce e la spinta che esercita sulle scelte siano ancora più estese quando si lavora nei siti di tipo non teatrale, spazi urbani o “naturali” che siano, i quali naturalmente sono di solito preesistenze ancora più potenti e cariche di implicazioni. Ma, come ho detto, questo non vuol dire che il teatro dei luoghi si contraddistingua per il fatto di svolgersi in spazi non teatrali.

Come mai usi la definizione teatro dei luoghi e non site-specific theatre?

Mike Pearson5 ha giustamente osservato come l’aggettivazione site-specific applicata alla performance sia molto generica, ed è per questo intesa in modi diversi a seconda degli artisti e dei contesti che la impiegano. Il termine, inoltre, si riferisce al luogo inteso come luogo fisico (site) e non in senso più ampio. Avevo bisogno di usare una definizione più attinente al mio lavoro, che a un certo punto ho individuato, attraverso il lavoro concreto e le riflessioni6.

Cha rapporto c’è tra il teatro dei luoghi e l’uso della luce?

Come dicevo, in questo tipo di lavoro il luogo diventa “matrice” della creazione. Questo vale anche per la luce, che non si rapporta al luogo in termini di “illuminazione”, ma in modo più complesso. Si potrebbe dire che tenda a creare con il luogo uno scambio. Più che elemento “proiettato” dall’esterno, è materia ad esso “appartenente”. E dal luogo, in un certo senso, sembra “provenire”. Non sto parlando del mandare luce verso il pubblico, eventualità che può anche avvenire, ma di una sorta di reciproca determinazione tra luce e luogo. Il caso di comprensione più immediata è forse quello della luce che assume come matrice le forme dell’architettura, in qualche misura “ricalcandole”, rielaborandole e restituendole in una nuova “visione”. Ma la questione è più articolata e riguarda i rapporti con tutti gli elementi della scena: gli attori, gli oggetti, il suono. E mette in gioco il movimento.

Ti riferisci all’uso di tecniche di mapping?

Anche. O meglio, direi che quello del mapping è un tema che andrebbe considerato nel quadro di questioni come quelle appena accennate. Definizioni come projection-mapping o video-mapping rinviano oggi a una forma precisa di spettacolo urbano contemporaneo. Ma si tratta di qualcosa che ha motivi e origini più lontani. Se si pensa alla disposizione di lumi a fiamma lungo le linee principali delle architetture negli eventi del periodo rinascimentale e di quello barocco, ci si rende conto di come fossero dei mapping. Mapping fatti a mano attraverso la disposizione fisica dei lumi su basamenti, cornicioni ed altre parti dell’architettura. In questa maniera l’edificio si faceva appunto “matrice” delle forme della luce. Ma a cosa era legato questo tipo di scelta? Per comprendere bene di cosa si tratti bisognerebbe guardare a tutti quelli che sono stati nel corso del tempo i modi di reciproca determinazione tra oggetto e luce. Alle diverse forme che hanno preso. Che è una storia tutta da fare. Mi viene da pensare anche ad esempi successivi: il pre-cinema, gli spettacoli ottici ottocenteschi, la lanterna magica anche prima dell’elettricità. E a episodi più vicini a noi: alla fine degli anni Sessanta, nella Haunted Mansion di Disneyland, in California, vennero proiettati i visi di un gruppo di cantanti ripresi in 16 mm. sui rispettivi ritratti scultorei, che quindi, anche con l’aiuto del suono, sembravano animarsi e cantare. Anche quello era mapping. Come lo era At the Shrink’s, installazione del 1975 di Laurie Anderson, artista straordinaria e di grande inventività tecnica che è stata sempre un riferimento importante dei miei laboratori, nella quale un alter ego dell’autrice, registrata in Super8 mentre parla con il suo psicanalista, veniva proiettato su una statuetta in argilla dell’artista stessa seduta in poltrona7.

All’interno del tuo percorso, hai usato modalità di questo tipo?

Sono modalità immanenti nel lavoro, il cui uso è sempre legato a motivi specifici. Nei miei laboratori degli anni Ottanta, ad esempio, usavamo tecniche di adesione luce-oggetto o luce-corpo, Impiegando gli strumenti analogici allora a disposizione, come proiezioni in pellicola, fisse (diapositive) e in movimento (film Super8), e soprattutto mascherini fatti a mano disposti sul piano delle lavagne luminose da conferenza, secondo una modalità elaborata nei workshop, che ho utilizzato spesso anche in seguito. Il pudore bene in vista, il primo spettacolo della mia compagnia, nata nel 1991 proprio dai laboratori siciliani, era peraltro basato, per quanto riguarda la luce, su dispositivi di quel tipo, che permettevano di creare continui scambi e ribaltamenti tra reale e virtuale, corpo e immagine. Non usavamo il termine mapping, che forse non esisteva ancora. Mi interessava molto esplorare questi modi di scambio e, nel caso di quello spettacolo, ragionare sul processo di sostituzione della realtà operato nel nostro tempo dall’immagine. Generalmente, tendo ad inquadrare l’uso di tecniche del genere all’interno di un più generale discorso sul linguaggio. A volte, nei ragionamenti che sempre accompagnano i workshop, mi è stato utile fare delle distinzioni teoriche tra diverse categorie di luce. A scopo anche didattico, a un certo punto mi sono trovato ad esempio a distinguere tra luce funzionale, che è la luce che serve a illuminare la scena e gli attori, e luce positiva, come l’ho definita, che è invece luce-forma e luce che si muove ed agisce; quindi luce non “per vedere”, ma “da vedere”. L’individuazione di questo binomio mi ha sostenuto nel lavoro concreto sulle dinamiche e gli interscambi tra luce e oggetto, e non solo. Anche l’uso del mapping andrebbe visto entro un quadro di tipo linguistico, perché abbia un terreno di riferimento su cui progredire. Tra l’altro, l’introduzione a su tempo delle proiezioni digitali e di software ad hoc, oltre a creare nuove opportunità, mi pare abbia contribuito ad “isolare” questa modalità e a farla pensare come “genere”. E questo, dal mio osservatorio occasionale di questo tipo di lavori, mi sembra abbia reso il suo impiego ancora più vulnerabile rispetto a quello che è un pericolo sempre in agguato nella progettazione della luce nello spettacolo, legato proprio alla sua limitata tradizione linguistica, che è quello dell’effettismo. Con esiti spesso degenerativi, mi pare, legati anche a prestiti da altri settori e linguaggi, come i videogiochi.

Vi sono stati altri tipi di riflessioni e distinzioni teoriche che ti hanno aiutato nel lavoro con luce?

Una distinzione importante è stata quella tra “scena illuminata” e “scena illuminante”, che riguarda la percezione da parte dello spettatore della direzione della luce, e che, come si può intuire, ha anche relazioni con il binomio luce funzionale-luce positiva: nel primo caso – quello della “scena illuminata” – la luce “va” dall’esterno alla scena; nel secondo – la “scena illuminante” – “va”, o sembra andare, dalla scena allo spettatore. La distinzione mi è venuta in mente leggendo un “manifesto” del 1915 di Enrico Prampolini8 ed altri scritti futuristi dove l’idea della “scena illuminante” si coniuga con quella di una scenografia non subordinata all’attore, indipendente, dinamica, “attrice”. Una scena che agisce anche “mandando” luce. Mandandola in modo apparente (per riflessione, o anche, nel caso delle pratiche adottate dai futuristi, attraverso l’uso di colori fotoluminescenti per la scenografia), oppure effettivamente, illuminando il pubblico, come in un momento cruciale di Feu d’Artifice, il pioneristico spettacolo realizzato da Giacomo Balla nel 1917, fatto solo di luce ed elementi scenici; momento nel quale, in accordo con una partitura molto veloce e ritmica, improvvisamente e per qualche secondo, veniva illuminata la sala9 ; o come nel progetto di “teatro circolare” di Filippo Tommaso Marinetti, dei primi anni Trenta, dove le luci erano concepite per essere puntate sugli spettatori dal palco che li attorniava a 360°, per renderli parte dello spettacolo10. Nel mio lavoro ho frequentemente attivato dialettiche e scambi tra scena illuminata e scena illuminante, che sono state in genere piuttosto produttive, sia in termini di articolazione linguistica della luce, che di produzione simbolica.

Puoi fare un esempio?

Cito le aste di uno spettacolo del 1977 che si chiamava Folgore lenta, dedicato ad Yves Klein: oggetti scenici che svolgevano un ruolo rilevante nel definire la struttura e il senso del lavoro. Nel corso dello spettacolo, le aste venivano spostate dalle stesse attrici e disposte in diverse posizioni al centro del palco, entrando in differenti tipi di rapporto con la luce. Erano il “mondo”. Un mondo cangiante, che le persone in scena allo stesso tempo costruivano e si ritrovavano attorno come “condizione” influente sulle azioni. In alcuni momenti succedeva che le aste, bianche, venivano colpite da lame di luce (bianca o colorata, a seconda delle scene) con esse perfettamente coincidenti. Per via della sovrapposizione esatta luce-oggetto, non producevano ombre, e quindi sembravano accendersi ed emettere luce come dei neon, come oggetti “illuminanti”, appunto, nonostante fossero di polistirolo. In altri momenti invece ricevevano la luce da apparecchi a fascio largo, frontali o in controluce. E, producendo ombre, portate e proprie, apparivano, quali effettivamente erano, “illuminate”. In certi momenti erano presenti ambedue i tipi di luce; quindi l’“illuminato” e l’“illuminante” convivevano in situazioni comuni anche prolungate, cangianti, con diversi gradi di rapporto nel corso del tempo. Questo, in combinazione con le azioni delle attrici, la parola, lo spazio, il suono, contribuiva significativamente ad articolare lo spettacolo, sul piano visivo e su quello drammaturgico e del senso.

Folgore lenta, ideazione di Fabrizio Crisafulli e Andreas Staudinger, regia e luci di Fabrizio Crisafulli, 1997. Nella foto: Irene Coticchio e Barbara de Luzenberger (foto Udo Leitner)

Una tua recente installazione, Bagliori, realizzata a Principina a Mare, nei pressi di Grosseto, nel contesto del festival “Dune”, mi sembra abbia messo in gioco temi luministici come quelli di cui stai parlando. Si estendeva per alcune centinaia di metri lungo la cosiddetta “spiaggia delle capanne”, caratterizzata da costruzioni realizzate spontaneamente con tronchi d’albero, e comprendeva presenze luminose costituite da singole forme “applicate” alle capanne. Queste, si legge nelle tue note di lavoro, “contengono in sé due dimensioni – la geometria e il colore – che nella loro purezza sono assenti dal luogo. Ma non sono state concepite in opposizione rispetto all’esistente. Anzi. Il gesto di applicarle alle capanne corrisponde all’operazione che per tanto tempo è stata fatta dalla gente del posto: quella di costruire per aggiunte successive un luogo fantastico”.

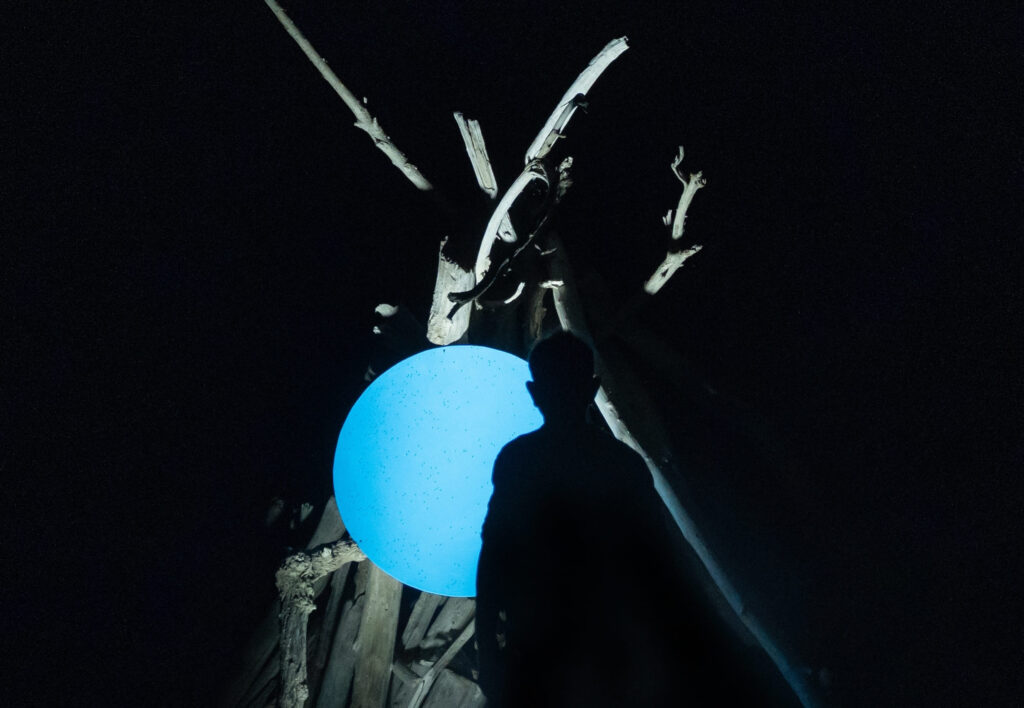

Per decenni le persone del posto hanno creato sulla spiaggia, come protezione dal sole e riparo, queste costruzioni che conferiscono al luogo un carattere unico. Creare una nuova visione significativa a partire da una preesistenza così potente, estesa per chilometri, in un primo momento mi era sembrata un’impresa quasi impossibile. Le mie scelte sono state indirizzate anche da questo. Ho dato all’intervento una notevole estensione, ed ho disposto le forme nello spazio in modo che, pur essendo distanti l’una dall’altra, creassero parziali continuità visive. Ogni forma, oltre a mostrarsi, segnalava in lontananza le forme successive, e l’esistenza di un percorso. Il susseguirsi nella fruizione dello spettatore delle diverse “stazioni” corrispondeva peraltro anche alla percezione del sito che avevo avuto durante il sopralluogo, per scoperte graduali delle diverse capanne, e continue sorprese legate al loro rivelarsi in successione. Come giustamente hai notato, riguardo alla luce, anche qui veniva messa in gioco la questione scena illuminata-scena illuminante: Ho usato una forma specifica, Non basata non su movimenti, successioni o dinamiche temporali della luce, ma sull’ambiguità percettiva luce-oggetto. Per dare luce alle forme, ho usato degli apparecchi LED abbastanza generici, con fascio non sagomabile e apertura non regolabile; ma li ho puntati da vicino, in modo che colpissero innanzitutto le sagome colorate e solo marginalmente le capanne, che si percepivano in penombra. In tal modo, le sagome brillavano nel buio di una luce intensa (da qui, Bagliori), come “emissioni” di forma e di colore. Anche l’azione che Melissa Lohman, che avevo invitato a intervenire, ha creato all’interno di Bagliori, si inseriva nel percorso per il suo senso di appartenenza al luogo. Melissa ha scelto di lavorare in una struttura aperta di tronchi costituita dalle rimanenze di una capanna distrutta dalle mareggiate. E, nel contatto sensibile col posto, ha creato una performance diretta e sottile, che sembrava “generata” allo stesso tempo dal luogo e dall’installazione. Il suo costume – rosso, in due pezzi, dalla foggia un po’ geometrica – oltre ad essere un immaginifico richiamo all’idea della bagnante, stabiliva un collegamento con le sagome colorate applicate alle capanne.

Che ruolo aveva il suono nell’installazione?

Un ruolo di tessitura, in primo luogo. Andreino Salvadori ha creato in alcuni punti dell’installazione dei percorsi costituiti da rumori che sembravano prodotti dal sito (anche per questo specifico aspetto, abbiamo conferito al luogo un ruolo di “matrice”): legni, onde, passi sul terreno. Solo nella parte finale il suono aveva una configurazione minimamente “musicale”, oltre che rumoristica, in un’area conclusiva, quasi un punto di meditazione dopo la lunga camminata, dove lo spettatore veniva a trovarsi di fronte a un tondo azzurro, una specie di “luna” applicata all’ultima capanna del percorso.

Com’è avvenuta la scelta delle forme da applicare alle capanne?

Ho scelto forme semplici, sagome di legno di diverse dimensioni, tondi, quadrati, rettangoli, triangoli, dipinti con i colori primari. La scelta è stata intuitiva, in parte sollecitata anche dalla considerazione che, in una situazione di quel tipo, chi visita il posto di notte difficilmente si sottrae dal ricordarlo nel suo aspetto diurno; e questo mi ha portato a lavorare anche sulla tensione tra giorno e notte, prima e dopo, mancanza e presenza di colore puro, forme organiche dei tronchi e geometria esatta delle forme applicate. Tensione che si è coniugata con quella tra “illuminato” e “illuminante”, e con l’ambiguità percettiva luce-oggetto, di cui dicevo. Com’è consueto per me, non si è trattato di un lavoro basato su significati diretti, ma sull’attivazione tra lo spettacolo e lo spettatore di una circolazione di pensiero, memoria, immaginazione.

Hai affermato che consideri un tuo lavoro riuscito se insegna qualcosa anche a te stesso. Cosa ti ha insegnato Bagliori?

Una cosa che mi ha insegnato riguarda proprio le forme. Ho visto che la capacità attrattiva che mettevano in moto in quella situazione particolare era diversa da forma a forma. Più istantanea e meno prolungata quella esercitata dai triangoli e dai rettangoli, più profonda e incantatoria quella dei quadrati e soprattutto dei tondi, i quali, con le loro superfici luminose colorate, in certi casi fermavano lo spettatore in una osservazione protratta nel tempo, in una condizione quasi ipnotica. Come per una suggestione lunare o per un effetto ganzfeld. Mi è venuto in mente lo stupore che avevo provato nel percepire la reazione del pubblico e la mia di fronte alla grande installazione The Weather Project di Olafur Eliasson alla Tate Modern di Londra nel 200311. Lì, com’è noto, al centro di tutto c’era un grande sole piatto artificiale, traslucido, disposto in alto nella grande Turbine Hall del museo, che trasmetteva verso il pubblico la luce di una serie di lampade retrostanti monofrequenza, gialle. Gli spettatori tendevano a trattenersi a lungo nello spazio, in molti casi si sedevano o sdraiavano a terra, attratti da quel grande tondo luminoso fisso; con il contributo, in quel caso, del soffitto specchiante che sovrastava tutta la sala e della nebbia artificiale.

Bagliori, installazione di Fabrizio Crisafulli, “spiaggia delle capanne” di Principina a Mare (GR), 2022 (foto Luca Deravignone).

La performance di Melissa Lohman per Bagliori di Fabrizio Crisafulli, “spiaggia delle capanne” di Principina a Mare (GR), 2022 (foto Luca Deravignone).

Quali sono state le reazioni degli spettatori, locali e “forestieri”, a Bagliori?

Alcuni hanno percepito un legame tra il lavoro e l’impegno per l’ambiente, che localmente è notevole, visto anche che la “spiaggia delle capanne” si trova nel parco dell’Uccellina e che il contesto era il festival “Dune. Arti, Paesaggi, Utopie”. E questo mi ha fatto molto piacere. A volte tale tipo di legame viene avvertito per scelte accessorie, come ad esempio l’uso per le luci di energia “green”. Nel nostro caso, mi sembra sia stato apprezzato, più in generale, il rispetto per il luogo. Un rispetto non conservativo, ma di prospettiva. Mi è piaciuto l’entusiasmo delle persone legate affettivamente a questo posto magnifico. Ed anche qualche singolare osservazione dei “forestieri”: una persona, ad esempio, ha detto che “dovevamo aver fatto una fatica enorme per costruire quelle strutture di tronchi per sostenere le sagome colorate”, cosa che, oltre a divertirmi tantissimo per il surreale ribaltamento, mi è sembrata comunque tradurre una sensazione di unità intervento-luogo, non ostacolata dal carattere visionario dell’installazione. E anche questo mi ha fatto molto piacere.

Accanto al tuo operare nel campo della luce, hai scritto molto sul tema. Mi ha colpito il fatto che in ambedue le prefazioni alle edizioni inglese e francese del tuo volume Luce attiva, si metta l’accento sulla tempestività del libro, nonostante che le due traduzioni siano state pubblicate diversi anni dopo la sua prima uscita in italiano, che è del 2007. Dorita Hannah parla, appunto, di un libro “tempestivo”12 e Anne Surgers di un libro “che inizia a colmare un vuoto pressoché totale nella bibliografia francese sul tema della luce teatrale”13. Ti sembra che vi sia, in generale, poca attenzione all’argomento della luce?

Forse sì. Ma per rintracciare attenzione bisogna anche guardare a campi di attività e di pensiero non specialistici. E al passato, dove si possono trovare idee molto avanzate. Mi viene in mente il famoso brano di Giacomo Leopardi sulle infinite forme e qualità che la luce naturale assume nelle sue relazioni con le materie e con gli spazi, negli innumerevoli modi interposti attraverso i quali la percepiamo14: un brano che segnalo spesso ai miei studenti per far capire loro come, nella fase di progettazione, osservare a fondo le relazioni che la luce instaura con le cose, le persone, gli spazi, le superfici, i materiali, le inclinazioni, la produzione di ombre, di riflessi, e gli esiti su parti apparentemente poco significative, secondarie o lontane della scena, sia cruciale. E come l’osservazione e poi la cura progettuale di queste relazioni sia altrettanto importante dello studio e della cura da destinare alla luce diretta e agli apparecchi illuminanti, cui i ragazzi tendono invece a rivolgere la loro maggiore attenzione, indotti anche dalla progettazione con i software, eseguita su schermo e solo alla fine verificata nello spazio reale, in rapporto al corpo, la materia, le profondità. Credo che in ogni epoca il pensiero e l’esperienza della luce abbiano avuto momenti molto alti. James Turrell ha spesso raccontato come sia stato importante per lui e per il suo grande progetto Roden Crater in corso di realizzazione in Arizona, quanto sulla luce naturale gli hanno insegnato i nativi della zona15. Gli hanno fatto notare, ad esempio, come, in quel deserto, in una notte senza luna, sia possibile vedere le ombre prodotte dalla luce di Venere; condizione che crea spazi alla percezione non facilmente immaginabili per noi contemporanei. Ma certamente l’epoca in cui viviamo e le tecnologie di cui disponiamo ci mettono in grado di accorgerci di tante altre cose, come lo stesso straordinario lavoro di Turrell dimostra.

1 Fabrizio Crisafulli, Autoritratto, in AA. VV., Macro Asilo Diario, MACRO/Palaexpo, Roma, 2019.

2Cfr. Fabrizio Crisafulli, Luce attiva. Questioni della luce nel teatro contemporaneo, Titivillus, Corazzano (PI), 2007.

3Cfr. Adolphe Appia, Oeuvres complètes, ed. in 4 tomi elaborata e commentata da M.-L. Bablet-Hahn, L’Age d’Homme, Losanna, 1986.

4Fabrizio Crisafulli, Il luogo, la luce, il corpo del teatro, in «Teatri delle Diversità», n. 73-76, dicembre 2016-maggio 2017, p. I; ediz. originale inglese:Place, Light, Body in Theatre, «Theatre Arts Journal», vol. 4, n. 1, 2017. Al teatro dei luoghi Crisafulli ha dedicato il volume Il teatro dei luoghi: lo spettacolo generato dalla realtà, Artdigiland, Dublino, 2015 e numerose altre pubblicazioni.

5Cfr. M. Pearson, Site-Specific Performance, Palgrave MacMillan, Basingstock (UK), 2010.

6 Cfr. nota 4.

7Cfr. Laurie Anderson, Stories from the Nerve Bible, Harper Perennial, New York, 1994.

8Enrico Prampolini, Scenografia e coreografia futuriste (1915), in Paolo Fossati, La realtà attrezza, Einaudi, Torino, 1977, p. 231.

9Lo spettacolo fu definito dall’artista un “balletto senza ballerini”. Cfr. E. Gigli, Giochi di luce e forme strane di Giacomo Balla, De Luca, Roma, 2005.

10Cfr. Filippo Tommaso Marinetti, Il teatro totale e la sua architettura, in «Futurismo», n. 13, anno II, 15 gennaio 1933.

11 Cfr. Susan May (a cura di), Olafur Eliasson: The Weather Project, Tate Gallery, Londra, 2003.

12Dorita Hannah, The Event of Light. Foreword, in Fabrizio Crisafulli, Active Light. Issues of Light in Contemporary Theatre, Artdigiland, Dublino, 2013, p. 11.

13Anne Surgers, Eclat de la lumière. Préface, in Fabrizio Crisafulli, Lumière active. Poétiques de la lumière dans le théâtre contemporain, Artdigiland, Dublino, 2015, p. 12.

14Giacomo Leopardi, Zibaldone dei pensieri, frammenti 1744-1745 del 20 settembre 1821.

15Cfr. Gaia Sambonet (a cura di), James Turrell. Dipinto con la luce, Motta Architettura, Milano, 1998.